Un assunto innovativo per l’epoca è quanto postula Gordon Cullen nel suo libro Townscape, pubblicato nel 1961, che definisce la città come una particolare forma di paesaggio con le conseguenti molteplici implicazioni e declinazioni che ne derivano. L’autore, inoltre, introduce un principio altrettanto significativo e complesso, secondo cui la percezione visiva dell’ambiente diventa uno strumento essenziale sia per interpretare che per progettare lo spazio urbano.Assume enorme importanza l’impatto visivo della città, come insieme di spazi aperti ed edifici in reciproco rapporto, “ … lo spazio creato fra gli edifici sarà visto come se avesse una vita a sé, che va al di sopra e al di là degli edifici che lo creano, e la reazione sarà quella di dire «Io sono dentro di esso» o «Io sto entrando in esso».” (G. Cullen)

Camminare attraverso i luoghi della città ci fornisce una grande quantità di informazioni, ci dà la percezione, prioritariamente acquisita con le facoltà visive, degli elementi e degli spazi che ci circondano e che concorrono a crearne l’ambiente: edifici, alberi, aiuole, strade, marciapiedi, monumenti, auto e così via in mutua correlazione tra loro, con gli spazi e con il proprio mindscape, il panorama simbolico e mentale della città. Nel movimento – a piedi, in bicicletta, in auto o con i mezzi – la città diventa “un’esperienza plastica, un viaggio attraverso pressioni e vuoti”, la riflessione si pone sulle relazioni tra le forme dello spazio esterno, quale realtà osservabile e conoscibile, e le nostre percezioni o rappresentazioni della realtà ambientale rispetto alla posizione del corpo nello spazio e di conseguenza alle diverse prospettive. La città diventa viva nel rapporto tra tutti questi elementi oggettivi e soggettivi e nell’interazione con chi la fruisce, sia esso soggetto individuale o sociale, e nella sua capacità di trasformarsi per rimanere centro pulsante di attività economiche, sociali e culturali.

Alla luce di quanto sopra, è importante considerare ogni intervento come parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale in cui va ad inserirsi, quindi non solo come elemento separato ed autonomo, per quanto a volte l’obiettivo della funzionalità o altre ottiche di settore possano prendere il sopravvento. Dare priorità alle relazioni prevede che le decisioni di un intervento nascano anche da processi partecipativi, pur lasciando libertà ai linguaggi espressivi individuali dei professionisti. Dare forma allo spazio pubblico significa favorire identità, significa tener conto di un aspetto fondamentale, il Genius Loci, letteralmente “lo spirito del luogo” ovvero l’atmosfera unica e riconoscibile di un luogo che deriva dalla sua storia, dalla sua cultura e dalle sue caratteristiche fisiche e ambientali. Accanto alla dimensione fisica e oggettiva della città coesiste una dimensione soggettiva, costituita dalle diverse rappresentazioni individuali dello spazio urbano, modellate secondo personali componenti affettive, estetiche e simboliche che danno vita alla propria mappa topografica mentale. Ogni luogo contiene infatti una memoria collettiva e una memoria soggettiva legata all’esperienza quotidiana: l’individuo reinterpreta lo spazio urbano attribuendo significato alle forme in relazione alle proprie interazioni e al proprio vissuto. In questo processo, il “senso del luogo” assume un ruolo centrale, poiché rappresenta un concetto complesso legato all’identità del territorio, definita dall’insieme delle sue caratteristiche morfologiche e valenze simboliche.

L’identità di un paesaggio non è immutabile, ma evolve costantemente, è un processo in perenne divenire. C’è un rapporto d’influenza continua e reciproca tra le comunità che vivono in un territorio e il territorio stesso. Questo implica da un lato il carattere dinamico del concetto di identità del paesaggio urbano, dall’altro la possibilità e capacità di introdurre elementi nuovi mantenendo alcuni significati simbolici stabili. Trovare un equilibrio tra l’adattamento degli spazi ai sempre nuovi bisogni della modernità e la conservazione della loro identità rappresenta al tempo stesso una sfida e un’opportunità, capace di generare valore sia sociale che economico.

Gli elementi artistici, nel nostro caso le sculture, dovrebbero mirare a stabilire un rapporto di dialogo con l’architettura, lo spazio e la storia oppure anche di rottura, ma tale da divenire parte integrante del tessuto urbano qualificandolo, mantenendo al contempo la propria indipendenza e i propri valori estetici.

Storicamente il rapporto tra le arti negli spazi urbani risale al nostro lontano passato, pensiamo ad esempio alle piazze dei centri storici con i palazzi istituzionali, le statue commemorative, i monumenti equestri che assumono non solo significato estetico, ma anche e soprattutto valore politico e sociale. Anche oggi le arti plastiche riescono a comunicare con il pubblico e a influenzare la percezione degli spazi urbani. La scultura, opera tridimensionale, trasforma modificandolo lo spazio nel quale è inserita, lo caratterizza, ne può definire l’identità, può raccontare i valori condivisi dalla comunità, può esprimere la memoria collettiva, diventa e rimane viva quando interroga il presente. La presenza di opere può trasformare uno spazio anonimo in un luogo riconoscibile e significativo, capace di stimolare riflessione, aggregazione e senso di appartenenza.

La città di Pordenone già da diverso tempo acquisisce opere scultoree, realizzate da artisti contemporanei del territorio e non, che sono state collocate negli spazi pubblici urbani liberamente fruibili da cittadini e turisti. Un museo a cielo aperto, di cui sto raccogliendo informazioni e documentazione per la realizzazione di un percorso artistico tematico, un itinerario urbano in cui poter ammirare tutto l’anno sculture d’arte moderna e contemporanea esposte all’aperto che dialogano con il paesaggio circostante.

Nel seguente elenco ridotto e pertanto non esaustivo, segnalo, corredate da sintetiche note, alcune delle opere entrate a far parte del contesto urbano pordenonese negli ultimi decenni per dare un’idea della ricchezza artistica delle installazioni open air.

L’opera “Piccolo colloquio romano” del 1957 di Pietro Consagra, collocata nella corte dell’ex convento di San Francesco in Piazza della Motta, rispecchia il profondo bisogno dell’artista di entrare in contatto fisico, emotivo e spirituale con persone, oggetti e luoghi; i rapporti umani hanno grande importanza come afferma nell’autobiografia Vita mia e le sue sculture, dal titolo Colloqui, esprimono questo bisogno, valorizzando tanto gli spazi pieni quanto i vuoti, in un gioco di contatti reali o mancati tra spazi definiti dalla materia che li circonda.

L’installazione “Senza titolo” del 2007 in rete metallica di Nane Zavagno a Parco Galvani, che, nonostante le grandi dimensioni e le forme rigorosamente geometriche, si caratterizza per una ariosa leggerezza che lascia trasparire a seconda del punto di vista l’azzurro del cielo, il verde della vegetazione o la struttura muraria della villa storica in un dialogo osmotico con la luce e il paesaggio architettonico e naturale circostante.

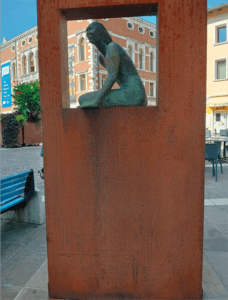

L’installazione di di Bruno Lucchi “Equilibri” del 2004 in bronzo e corten con una ragazza seduta su una struttura che la incornicia e la sostiene, intenta ad ascoltare in silenzioso raccoglimento le chiacchiere in Piazzetta Cavour, luogo che denota da sempre uno spazio di incontro e aggregazione di giovani.

La scultura di Giorgio Igne intitolata “La solidarietà” datata 2003 con la rappresentazione di due figure femminili a grandezza naturale con i capi che si sfiiorano in un gesto di reciproco affetto, collocata su un’area verde di fronte alla Stazione ferroviaria e alla Stazione delle corriere, simbolo di amichevole accoglienza per chi arriva in città. La scultura monumento di Gianni Pignat in vicolo del Molino, dedicata alla memoria di Angioletta delle Rive, popolana pordenonese denunciata per stregoneria dall’Inquisizione nel 1650. Una stele in metallo lavorato con acidi di una discrezione intima quasi inafferrabile e, dello stesso artista, la scultura collocata sulla parete all’ingresso della biblioteca civica dal titolo “Tutta la vita è una stazione”, un’immagine poetica della vita che si svolge attraverso geometrie e segni come scritture nella loro reciproca relazione tra pieni e vuoti, evocativi di molteplici e possibili presenze e assenze.

La scultura in bronzo dipinta di Fiorenzo Bacci con la raffigurazione del più importante pittore Rinascimentale del Friuli, Giovanni Antonio de’ Sacchis, posta davanti alla Loggia del Municipio a ricordare uno degli uomini più illustri della città, così attrattiva che è la più fotografata dai selfie dei turisti che sempre più popolano Pordenone.

La statua in bronzo dedicata a San Francesco di Pierino Sam, un tempo collocata sopra una fontana in Piazza della Motta e successivamente, dopo i lavori di ristrutturazione del complesso dell’ex convento di San Francesco, ricollocata accanto all’attuale ingresso principale della chiesa a ricordo del fondatore dell’Ordine dei Frati Minori, ha le braccia protese verso una colomba ai suoi piedi. E’ una presenza silenziosa, ma fortemente evocativa; con la sua postura raccolta e pacata emana un senso di pace austera, quasi un abbraccio interiore al visitatore.

Le monumentali stele di Giorgio Celiberti installate all’entrata della città sono lastre ornate con bassorilievi, lettere e simboli che invitano a riflettere sulla memoria, l’identità e la comunicazione universale. Utilizzate in diverse culture nel corso della storia avevano spesso scopo commemorativo o votivo. In queste opere l’artista intreccia memoria storica e linguaggio contemporaneo attraverso un potente messaggio visivo, una testimonianza, rielaborata in chiave moderna, che va oltre il tempo e lo spazio.

Nel giardino della Casa dello Studente il gruppo di sculture di vari artisti: Luciano Ceschia, Kosta Angeli Radovani, Paolo Figar, Dora Bassi, Nane Zavagno e Gianni Pignat che connotano un luogo deputato all’arte e alla cultura, frequentato da persone di ogni età per la qualità e la varietà delle proposte.

Per concludere la scultura astratta intitolata “Kennedy” del 1973/74 in ferro dipinto con minio di Dino Basaldella nel giardino dell’Istituto Tecnico Industriale “J.F. Kennedy” e visibile anche dall’esterno, una imponente struttura totemica alta quasi sei metri di arcaica forza espressiva. Le opere diventano presenze che mettono in dialogo storia e contemporaneità con la comunità che vive il contesto urbano e che riescono ad interagire con gli spazi trasformando o rafforzando l’identità dei luoghi che abitano attraverso i linguaggi del proprio tempo.

La città contemporanea quindi come un corpo vivente in continua trasformazione, un insieme complesso di storia e storie, relazioni e fratture, funzioni, forme e spazi proiettati nel tempo, tanti paesaggi mescolati, “paesaggi di paesaggi che possono contenere, o ricercare, o attendere l’esito di un processo in corso o una evoluzione possibile, una struttura di senso, una relazione possibile, un disordine cercato o spontaneo.” (A. Canepone)

Indice

- Editoriale Città e Relazioni: un mosaico di sguardi. In un periodo...

- “In nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato” È, inaspettatamente, Pier Paolo Pasolini il fil rouge che, nel...

- La moda: un legame tra persone e ambiente Quanto lo stile di una città influenza la moda e...

- La musica transfrontaliera: Gorizia e Nova Gorica “Diversamente giovani”. La battuta, scontata tra quelli che sono diventati...

- Relazioni che trasformano Vogliamo costruire una società inclusiva, con uguali opportunità per tutti...

- Relazioni e geopolitica Quando si parla di relazioni si intende in genere tra...

- Una scultura per Padova L'installazione ha inaugurato un peculiare spazio espositivo voluto da Roberta...

- Quanti sentieri s’incontrano in città Quando, nei primi anni ottanta, assolsi i miei obblighi di...

- L’essenza della relazione Per gli esseri umani i luoghi sono definibili se hanno...

- Arrivare a Itaca Non sappiamo più aspettare. La velocità a cui ci abituano...

- Un’anima nell’ombra Le relazioni umane sono difficili, sono l’intreccio delle nostre personalità...

- La biblioteca scolastica Al giorno d’oggi tendiamo a trascorrere la maggior parte del...

- Raccontami di te. Volti e voci che ricuciono la comunità Cosa resta di una mostra dopo la chiusura delle sue...

- La scrittura: città e librerie Il tema di questo numero induce a una riflessione in...

- Blognotes 20 Set/Ott 2025. Il tema del numero 20 di Blognotes è...