Quando si parla di relazioni si intende in genere tra individui; essendo l’essere umano sociale per natura, non solo biologica, diventa superfluo sottolineare che la sua esistenza dipende dall’incontro tra due esseri di genere diverso. Fin dagli albori della sua comparsa, con le numerose varianti di specie che hanno caratterizzato l’evoluzione della famiglia degli ominidi, la sua sopravvivenza ha richiesto la collaborazione con i suoi simili, pena l’insuccesso del “progetto” biologico che la natura assegna ad ogni essere vivente: la sua riproduzione.

Prima nella forma del nucleo elementare e del clan parentale, costituito di pochi individui, poi nella forma allargata della piccola comunità, che assume via via struttura sempre più complessa e articolata man mano che si modificano le sue condizioni materiali di esistenza; dalla raccolta e caccia di piccole prede, a quella più complessa di grossi animali, che ha richiesto la forma del gruppo con una minima divisione dei compiti.

Per centinaia di migliaia di anni, prima e fino alla “scoperta” dell’agricoltura nella “mezzaluna fertile”, e la sua lenta diffusione sul resto del pianeta, le relazioni, nella nostra specie, sono state determinate dalla necessità di dare maggiore successo all’attività di provvedere ai mezzi di sussistenza, allorché i “mezzi di produzione” erano rappresentati dalle sole braccia e da pochi e primitivi strumenti litici. La necessità era dunque la base delle relazioni sociali e si esaurivano tra individui, all’interno del gruppo.

Con l’agricoltura, che ha permesso una produzione “sovrabbondante” di cibo, cioè con lo sviluppo del modo di produzione del bene necessario alla propria esistenza, c’è stata una vera e propria “rivoluzione” nei rapporti sociali; la sedentarizzazione delle comunità, l’inurbamento, la necessità di una organizzazione sociale adeguata al nuovo modo di produzione che si va caratterizzando con la proprietà privata della terra, del raccolto e, con la formazione di comunità più numerose, nascono nuove esigenze necessarie alla vita quotidiana, dell’immagazzinamento, del trasporto e della distribuzione del prodotto, in altre parole si attua spontaneamente una stratificazione sociale in base ai ruoli oggettivi sviluppati e le relazioni non sono più solo tra individui ma fra strati e tra classi sociali.

Pur restando nel merito delle relazioni, la storia non è però comprensibile se considerata come somma di rapporti, emozioni e passioni inestricabili e incomprensibili se limitate agli individui

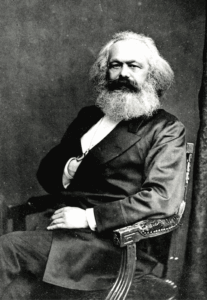

Da diversi secoli vari filosofi hanno affermato che la storia dell’umanità è determinata dal rapporto tra strati sociali in funzione del loro ruolo nel meccanismo di produzione e riproduzione della specie, e Marx l’ha descritto in modo chiaro sostenendo che le relazioni umane, in ultima analisi, dipendono dal ruolo assunto nel processo di produzione corrispondente alla fase storica: nella società basata sull’economia schiavista, dal rapporto tra schiavi e padroni del latifondo, nella società medievale dal rapporto tra il servo della gleba e il Signore, nell’attuale società borghese, capitalista, dal rapporto tra il salariato che vende la propria forza lavoro, e il possessore dei mezzi di produzione, in tutte le articolazioni che assume il capitale (industriale, commerciale, finanziario, ecc.).

analisi, dipendono dal ruolo assunto nel processo di produzione corrispondente alla fase storica: nella società basata sull’economia schiavista, dal rapporto tra schiavi e padroni del latifondo, nella società medievale dal rapporto tra il servo della gleba e il Signore, nell’attuale società borghese, capitalista, dal rapporto tra il salariato che vende la propria forza lavoro, e il possessore dei mezzi di produzione, in tutte le articolazioni che assume il capitale (industriale, commerciale, finanziario, ecc.).

Nella società in cui viviamo, caratterizzata dal sistema economico capitalista, le relazioni che contano e determinano il modo di vivere la nostra esistenza non sono più quelle tra individui ma quelle all’interno delle entità organizzate che regolamentano e decidono della nostra esistenza, e tra stati.

Nella fase della sua maturità imperialista, dove il termine imperialismo non è una categoria morale ma la definizione di una fase di sviluppo del capitalismo caratterizzata da parametri ben precisi, quali la concentrazione di capitali, la formazione di monopoli, il prevalere dell’esportazione di capitali su quello delle merci e la commistione di capitale finanziario e industriale, in questa fase le relazioni riguardano paesi imperialisti di stazza continentale in lotta tra loro per la spartizione dei mercati: relazioni diventano geopolitiche in un intrico di rapporti nei quali contano solo i rapporti di forza.

Alcuni credono che tali relazioni, soprattutto tra le potenze, se tessute con buon senso, buona volontà, capacità di ascolto dell’altro, ecc. possano generare comprensione e determinare di per sé il superamento di qualsiasi contraddizione culturale, religiosa, ma soprattutto di interessi, quest’ultimi alla base, per loro stessa ammissione, dei conflitti economici

e delle guerre.

L’Europa stessa, nel suo processo di unificazione lento e spesso contradditorio, rappresenta il tentativo di assumere una “stazza” economica, politica e militare in grado di contare sul mercato mondiale alla pari degli altri contendenti e concorrenti, diversamente da come pensavano i politici e intellettuali liberali che a Ventotene, nel famoso Manifesto, ipotizzavano gli Stati Uniti d’Europa come forma politica pacificatrice, che in virtù della sua semplice unificazione avrebbe superato le contraddizioni intrinseche e insanabili del capitalismo, la concorrenza tra gruppi economici e tra Stati.

La storia dell’Europeismo vuole che siano stati Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni,

confinati dal regime fascista, coloro che hanno concepito questo disegno politico come soluzione ai conflitti che il sistema capitalistico aveva prodotto come non mai e in dimensioni mai viste, negli ultimi decenni.

Ma non è assolutamente vero.

Già Karl Kautsky, politico eminente della Socialdemocrazia tedesca, nel 1911, ben trent’anni prima dei nostri pensatori, nel saggio “Stato nazionale, Stato imperialista e Confederazione di Stati”, sostiene che una Confederazione europea di Stati, con una politica commerciale comune, un Parlamento, un Governo e un Esercito federali, in altre parole l’unificazione politica, economica e militare delle nazioni europee, avrebbe potuto prevenire un conflitto mondiale, superando le contraddizioni del capitalismo, causa principe delle guerre.

Gli risponde Lenin, nel 1916, sostenendo che gli Stati Uniti d’Europa o sarebbero stati impossibili o reazionari.

Impossibili, perché il superamento della concorrenza tra Stati, attraverso il libero commercio, cioè una politica liberista, era una pia illusione e il conflitto allora in corso stava a dimostrarlo.

Reazionari, perché, nella fase imperialista dello sviluppo capitalistico, l’unificazione del mercato europeo avrebbe avuto, come unico obiettivo e ragion d’essere, la creazione di un imperialismo europeo di stazza e forza adeguato alla contesa con gli imperialismi concorrenti dell’epoca, quello americano, in ascesa e, in prospettiva, la Cina. La questione viene affrontata qualche anno dopo anche da Lev Trotsky in un articolo del 1929 “Il disarmo e gli Stati Uniti d’Europa”, mettendo a nudo l’ipocrisia del pacifismo ufficiale imperate afferma: “Gli Stati Uniti d’Europa, il disarmo, la libertà di commercio sono all’ordine del giorno. La diplomazia capitalista prepara ovunque un grande minestrone pacifista… popoli d’Europa, popoli del mondo, preparate grandi cucchiai per mandarlo giù!

Ma l’idea di Una Europa pacifista viene inficiata dagli stessi padri fondatori del concetto di Sati Uniti d’Europa, che nel loro Manifesto, oltre a descrivere minuziosamente i principi sui quali dovrebbe essere costruita l’unità europea, alla fine del II capitolo affermano che il “nuovo organismo, che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa, dovrà disporre di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali e abbia gli organi e i mezzi per far eseguire nei singoli stati federali le sue deliberazioni, dirette a mantenere un ordine comune”, cioè l’assunzione e centralizzazione di poteri sovranazionali per una Europa potenza.

Ma l’idea di Una Europa pacifista viene inficiata dagli stessi padri fondatori del concetto di Sati Uniti d’Europa, che nel loro Manifesto, oltre a descrivere minuziosamente i principi sui quali dovrebbe essere costruita l’unità europea, alla fine del II capitolo affermano che il “nuovo organismo, che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa, dovrà disporre di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali e abbia gli organi e i mezzi per far eseguire nei singoli stati federali le sue deliberazioni, dirette a mantenere un ordine comune”, cioè l’assunzione e centralizzazione di poteri sovranazionali per una Europa potenza.

Indice

- Editoriale Città e Relazioni: un mosaico di sguardi. In un periodo...

- “In nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato” È, inaspettatamente, Pier Paolo Pasolini il fil rouge che, nel...

- La moda: un legame tra persone e ambiente Quanto lo stile di una città influenza la moda e...

- La musica transfrontaliera: Gorizia e Nova Gorica “Diversamente giovani”. La battuta, scontata tra quelli che sono diventati...

- Relazioni che trasformano Vogliamo costruire una società inclusiva, con uguali opportunità per tutti...

- Una scultura per Padova L'installazione ha inaugurato un peculiare spazio espositivo voluto da Roberta...

- Quanti sentieri s’incontrano in città Quando, nei primi anni ottanta, assolsi i miei obblighi di...

- L’essenza della relazione Per gli esseri umani i luoghi sono definibili se hanno...

- Arrivare a Itaca Non sappiamo più aspettare. La velocità a cui ci abituano...

- Un’anima nell’ombra Le relazioni umane sono difficili, sono l’intreccio delle nostre personalità...

- La biblioteca scolastica Al giorno d’oggi tendiamo a trascorrere la maggior parte del...

- Vite scolpite, voci di città: relazione tra arte pubblica e paesaggio urbano Un assunto innovativo per l’epoca è quanto postula Gordon Cullen...

- Raccontami di te. Volti e voci che ricuciono la comunità Cosa resta di una mostra dopo la chiusura delle sue...

- La scrittura: città e librerie Il tema di questo numero induce a una riflessione in...

- Blognotes 20 Set/Ott 2025. Il tema del numero 20 di Blognotes è...