Il compito della filosofia come scienza non è soltanto quello di porre dubbi e domande razionali sull’Essere in sé e sull’uomo in relazione con esso ma è anche quello di rispettare l’humanitas e privilegiarla fornendo risposte e prospettive di sviluppo proprio in relazione alle domande esistenziali, soprattutto in questi tempi contemporanei dopo la caduta dei valori e il crollo delle certezze sui princìpi.

Ci soccorre in questo compito la filosofia tedesca dello storicismo che individua nella memoria storicamente data il criterio interpretativo per comprendere il presente vissuto – Verstehen, in tedesco – e, sulla base di quelle interpretazioni e comprensioni di carattere razionale, ovvero il più possibile vicine alla universalità e necessità, intuire e progettare il futuro utile per l’umanità tutta intera; il che vuol dire indicare vie di sviluppo, condizioni di vita sociale e politica per tutti vantaggiose e condivise con il maggior numero di uomini. È interessante, in particolare, far riferimento al pensiero di Wilhelm Dilthey il quale, considerando la condizione storico-sociale quale ambito filosofico da privilegiare per non fare della riflessione filosofica un avulso ambito teoretico e autoreferenziale, considera essenziale partire da Erlebnisse individuali e sociali.

Significa che se si fa filosofia per l’uomo si deve partire dalle esperienze vissute da ciascuno sia individualmente e sia come membro di una comunità. I vissuti quindi vanno intesi e compresi in riferimento a delle categorie interpretative, che il filosofo chiama connessioni, di carattere individuale – connessioni psicologiche – e di carattere sociale – connessioni effettuali -. Le esperienze vissute si comprendono quindi soltanto con riferimento alla natura umana e sociale, alla storia e alle condizioni socio-politiche costitutive sia appartenenti al singolo individuo e sia quelle effettivamente presenti ed operanti nella comunità, infine al progetto di vita individuale e comunitario che, nel tempo storicamente dato e in base alle situazioni reali e vissute, ciascuno immagina per sé e per la società intesa come comunità tutta intera.

Ebbene, ogni interpretazione dei vissuti, ogni progetto di esistenza , sia a carattere individuale che collettivo, dovendo sempre far riferimento alle tre connessioni previste che sono:

- la natura – la φύσις dei greci – di chi vive le esperienze, individuo o comunità,

- la condizione effettivamente sperimentata e vissuta – condizione materiale

- le prospettive di sviluppo futuro, non può prescindere o ignorare la memoria del passato così come è stata vissuta individualmente e collettivamente e così come è reinterpretata e intesa nel presente, allorché proprio la memoria delle esperienze passate giustifica le comprensioni del presente e rende plausibili i progetti di vita, individuale e sociale, immaginati per il futuro.

È la memoria di ciò che si è e si è stati, come individui e comunità, la memoria delle decisioni e azioni che hanno portato alla condizione presente che indirizza e guida ciascun uomo nella progettazione della vita e, in altri termini, permette di fornire spiegazioni sulle esperienze vissute e creare condizioni plausibili e razionali per futuri sviluppi di vita individuale e sociale. Ciò avviene mediante la connessione dei vissuti individuali e collettivi con le categorie interpretative sopra richiamate.

I fatti effettivamente accaduti sono percepiti e ricordati secondo modalità specifiche nelle condizioni psicologiche e sociali particolari in relazione a come sono stati sperimentati e quel significato che ne deriva essi assumono. Una stessa vicenda è per uno un evento glorioso e per un altro una tragedia insormontabile; per uno rappresenta un grande guadagno per un altro una perdita. Non importa il fatto importa solo il vissuto così come è ricordato, così come la memoria storico-sociale lo tramanda e soltanto rispetto a quel vissuto gli eventi passati, presenti e futuri assumono significati e valori. Non importa dunque che la memoria corrisponda alla verità perché essa stessa diventa la verità, perfettamente coincidente con come è stata ed è vissuta, ossia per il suo essere Erlebnis. Voglio riflettere su un fatto trasformato dalla memoria e poi divenuto fecondo di atteggiamenti, interpretazioni, ideologie del tutto divergenti rispetto alla genesi del fatto ma coerenti con la collettiva memoria tramandata.

Si tratta del passaggio del Rubicone da parte di Cesare il quale, con evidenza giuridica e storica, commette un atto illecito, un reato per le leggi di Roma e, pur tuttavia, gli eventi successivi cancellano il reato e rendono quell’azione eroica, necessaria per il bene della Res Publica, per la potenza di Roma, e come tale la memoria lo ha tramandato e lo ha reso fecondo di comprensioni e interpretazioni.

In relazione al vissuto tramandato dalla memoria storica interpretiamo e comprendiamo il presente e il passato e progettiamo il futuro, utilizzando esattamente le categorie interpretative, ovvero le connessioni di cui parla Dilthey.

Proprio questo ruolo della memoria di un passato che continua a vivere nel presente è evidente, nella nostra società politica e civile, e spiega una polemica in atto nella vita sociale.

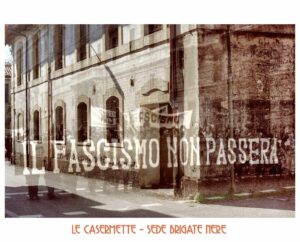

Qui da noi la dicotomia fascista e antifascista appare stringente e presente e viva tanto da chiedere a tutti di schierarsi rispetto ad essa mentre nessuno chiede invece di prendere posizione rispetto alla dicotomia stalinista e antistalinista.

La spiegazione sta appunto nel ruolo che la memoria dei vissuti continua a svolgere nell’interpretare e comprendere la nostra società politica e civile e nella progettazione di un futuro proficuo per l’intera comunità: noi abbiamo subito in passato gli effetti del fascismo ma non quelli dello stalinismo – che pure è durato di più – pertanto il nostro essere individuale e sociale, il nostro sentire privato e pubblico, i nostri timori individuali e collettivi sono tutti impregnati di quella memoria che quindi ci indirizza, ci condiziona, ci guida.

Quella memoria che è tramandata e richiamata non solo in occasioni celebrative ma quotidianamente nella toponomastica, nel linguaggio, nei rapporti interpersonali.

In conclusione, affinché la riflessione filosofica sul sé e sul mondo non si esaurisca in sterili riflessioni autoreferenziali e tecniche, lontane dal comune sentire e comprendere, gonfie di vacui scetticismi, occorre riflettere sul ruolo della memoria storicamente data e vissuta, ossia così come le esperienze passate siano state vissute e tramandate e come al presente siano ricordate.

Il primato della memoria storica e la sua attiva azione nella comprensione dell’Essere è la condizione per creare delle visioni del mondo presente e un futuro logico, vivibile e vantaggioso per tutti.

Indice

- Editoriale Memorie è il titolo di questo numero, e tante e...

- Memoria e identità Tempo fa, per un Convegno, scrivevo: la scrivania del mio...

- La memoria delle nostre case Questo numero è dedicato alla memoria. Perciò abbiamo pensato potesse...

- Addio al friulano del Team che inventò il PC Un grande stand a forma semicircolare, in un’immensa fiera internazionale...

- Frammenti di una vita di confine Ecco papà che torna dal lavoro. Alto e snello, ha...

- Lo spargher Leggere il racconto di Nella Macarrone mi ha commosso. Però...

- Ricordo 6 maggio 1976 - 6 maggio 2025: quasi dieci lustri....

- Memoria e Stress Post-Traumatico L'autrice, che ha vissuto personalmente l’esperienza del terremoto del Friuli...

- HA futura memoria Appena fuori Pordenone c’è un luogo dove, sospesa tra acqua...

- Qualcosa, qualcuno. Niente, nessuno Rincorriamo i nostri obbiettivi e andiamo avanti e indietro. Avanti...

- Una rinuncia per me stesso La memoria, astratta ma sempre presente in noi, è il...

- Una ferita Avevo nove, forse dieci anni quando successe per la prima...

- Ulderica Da Pozzo. Echi del tempo Si è da poco conclusa alla Galleria Sagittaria di Pordenone...

- Memorie nell’ultima raccolta di poesie di Luigi Natale. Neve Vento Sassi Quando la poesia diventa memoria, quando attraversa il tempo, e...

- L’universo ci parla del suo passato Il concetto di memoria è, nel linguaggio comune, associato alla...

- La memoria delle piante Le piante rappresentano per noi tutti la sopravvivenza. Gli alberi...

- Le salamandre della memoria In un angolo umido di un bosco, sotto una pietra...

- Gli animali ricordano È maggio, la campagna risuona di nuovi canti e sonorità, ...

- La scrittura patrimonio della memoria La memoria è un grande patrimonio che risiede in ogni...

- Blognotes 19 Mag/Giu. Il tema del numero 19 di Blognotes 2025 è...