Un grande stand a forma semicircolare, in un’immensa fiera internazionale oltreoceano. In bella mostra macchine calcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere, impreziosite dal raffinato design made in Italy che caratterizza l’azienda. Che in una saletta riservata espone anche un’altra misteriosa macchina, davvero singolare. Si chiama P 101. Quel “Uan-Ou-Uan” in inglese suona bene ma non è per questo che il pubblico dopo un po’ trascura il grande stand accalcandosi in quella saletta.È che quella macchina esposta su un tavolo viene presentata come un computer. I primi visitatori non ci possono credere e cercano il trucco, sicuramente un fascio di cavi nascosto che collega quell’apparecchio al “vero” computer, grande almeno come un paio di enormi armadi. Perchè è il 1965. E il prossimo ottobre saranno sessant’anni da quel leggendario evento a New York, alla grande fiera delle machine da ufficio BEMA (Business Equipment Manufacturers Association), quando la Olivetti svelò al mondo il primo personal computer della storia. C’era pure un giovane friulano in quei giorni nello stand a New York, parte del piccolo team che aveva realizzato qualcosa che sembrava impossibile. Aveva trent’anni e il prossimo 15 agosto ne avrebbe compiuti 90. Ma Giovanni De Sandre, nato a Sacile, laurea nel primo corso di ingegneria elettrotecnica con indirizzo elettronico al Politecnico di Milano nel 1959, se n’è andato lo scorso 18 aprile. E rievocare la storia dell’impresa realizzata da quella squadra italiana guidata dall’ingegner Pier Giorgio Perotto, è un misto di emozioni: ammirazione e orgoglio, per l’impresa di quel manipolo di visionari, amarezza, per l’incapacità di valorizzare come meritava quella straordinaria impresa.

Torinese classe 1930, Perotto, scomparso nel 2002, aveva ricordato in un prezioso libretto (“P101. Quando l’Italia inventò il computer”, Edizioni di Comunità) quell’impresa, in cui il modo di pensare contò più della tecnologia. Avventura iniziata a Pisa, dove Olivetti, aveva aperto nel 1955 un laboratorio di ricerche avanzate in collaborazione con l’Università, con ricercatori che a Perotto erano sembrati di un altro mondo. Dieci anni prima di molti hippieggianti pionieri della Silicon Valley, quei ricercatori a Pisa, alle spalle esperienze in Inghilterra e Usa, eccentrici e trasandati ostentavano uno stile informale agli antipodi rispetto ai colleghi della fabbrica di Ivrea, più rigidi e burocratici, che li consideravano poco più che inconcludenti farfalloni. Era stato Adriano Olivetti a capire che si doveva per forza esplorare un territorio nuovo. Perchè se l’azienda poteva coniugare innovazione, design, Umanesimo e welfare per i dipendenti, se poteva affiancare a ingegneri e designer geniali pure intellettuali e scrittori era grazie alla straordinaria redditività dei suoi prodotti. Come la leggendaria Divisumma 24, macchina da calcolo che a fine linea di produzione costava circa 40mila lire e sul mercato era richiestissima al prezzo di 325mila lire. Un gioiello che permetteva operazioni di calcolo complesse e funzioni “da circuito elettronico”… grazie a pezzettini di lamiera. Merito di un genio autodidatta della meccanica, Natale Capellaro, classe 1902, entrato in fabbrica a 14 anni e cresciuto sino a diventare direttore generale tecnico. Sarebbe stato lui a confessare a Olivetti, dopo l’ultimo ciclo di progettazione, che non si poteva far evolvere ulteriormente quelle straordinarie macchine, ha raccontato in un recente incontro Gastone Garziera, classe 1942, progettista vicentino unico superstite di quel gruppo, in cui era entrato proprio alle dipendenze di De Sandre.

Sulla nuova frontiera dell’elettronica quegli innovatori erano rimasti presto soli, dopo la morte improvvisa di Adriano nel 1960 e quella l’anno dopo di Mario Tchou, geniale ingegnere italocinese assunto proprio col compito di costituire il gruppo di Pisa. Per Olivetti, in crisi finanziaria dopo l’acquisto di Underwood, l’elettronica era un “neo da estirpare”, secondo una celebre, tragicomica affermazione di Vittorio Valletta, alla guida della Fiat che deteneva una quota di azioni e che pose pesanti condizioni per il risanamento. E nel 1964, quella divisione che contava 3mila persone e realizzava pure il calcolatore Elea, per molti dirigenti era ancora un “corpo estraneo”, di cui liberarsi con un patto con un colosso Usa come General Electric. Perotto in un incontro in Arizona aveva capito che ai partner americani, arroganti, non interessava nulla di quanto si progettava in Italia, dove cercavano solo una base commerciale per i loro prodotti.

Lui invece da un paio d’anni sognava una macchina che stesse su una scrivania, offrisse autonomia funzionale e permettesse a chiunque di farla funzionare, seguendo poche semplici istruzioni, mentre i giganteschi computer dell’epoca erano complicati e accessibili solo a programmatori.

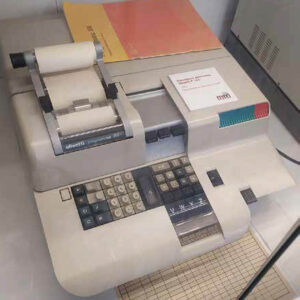

Una sfida “culturale”, prima ancora che tecnologica: ribaltare il concetto che fosse l’uomo a doversi adattare a tempi, modalità ed esigenze della macchina. E quanta astuzia, in questa sfida. Il primo passo di Perotto fu rendersi indisponente e odioso nel colloquio con gli americani, ben felici di liberarsi di lui “scaricandolo” alla divisione macchine da calcolo, dove il team lavorò quasi in clandestinità. Con De Sandre e Garziera, che considerava “bravissimi”, Perotto strinse un patto: punteremo ad ogni costo a un prodotto rivoluzionario. E se microprocessori e memorie a semiconduttore ancora non esistevano, i transistor furono componente cruciale e molti problemi inediti vennero risolti con l’inventiva e congegni meccanici, come l’uso di un filo d’acciaio che Olivetti impiegava per le molle, che si rivelò perfetto. Dopo un lavoro ossessivo, il prototipo di quella macchina con 10 registri di memoria, un facile linguaggio di programmazione, scheda magnetica che funzionava come un floppy disk per registrare dati e programmi, piccola stampante incorporata, era pronto.

E poteva stare su una scrivania, con un elegante design di un giovane architetto, Mario Bellini, ammirato negli anni successivi in musei di tutto il mondo.

https://www.gravita-zero.it/addio-giovanni-de-sandre-uno-dei-creatori-della-olivetti-programma-101/

Per il via libera definitivo a Perotto De Sandre e Garziera serviva però il nulla osta del capo assoluto della divisione. Che dopo i test di calcolo della P 101, rimase in silenzio per un minuto (“ma a me sembrò un’ora!”, ricorda Garziera). Poi disse: “Vedendo funzionare questa macchina mi rendo conto che l’era della meccanica è finita”. Era Natale Capellaro, il genio autodidatta che con la meccanica aveva fatto la fortuna di Olivetti. La P 101 fu prodotta in 44.000 unità, di cui 20.000 nel 1966 per il 90% vendute all’estero, alcune acquistate dalla Nasa per una velocità di calcolo che favorì le operazioni di sbarco sulla Luna di Apollo 11. De Sandre, che firmò con Perotto la registrazione di diversi brevetti, cosa che fruttò a Olivetti 900mila dollari di royalties da parte di HP per un computer ispirato alla P 101, rimase in azienda sino alla pensione. Persona riservata, fa tenerezza rivederlo oggi in un video su YouTube di dieci anni fa mentre svela a degli studenti i segreti di quella macchina, che ricorda quando l’Italia inventò il personal computer.

“Giornalista curioso”, Roberto Bonzio mestrino, ha iniziato il suo percorso al Gazzettino di Pordenone, lasciando nel 2011 la redazione (agenzia Reuters a Milano) per un giornalismo di narrazione che indaga i segreti del talento italiano, partito da un lungo soggiorno con famiglia a Silicon Valley. Con oltre 250 fra storytelling d’ispirazione in Italia e all’estero, seminari, spettacoli teatrali, un libro, un podcast e la guida di 22 Silicon Valley Tour per professionisti di ogni settore, il suo progetto Italiani di Frontiera, ha dato vita a una community internazionale di innovatori. Per questo è stato premiato dall’Università veneziana come Cafoscarino dell’Anno

Indice

- Editoriale Memorie è il titolo di questo numero, e tante e...

- Memoria e identità Tempo fa, per un Convegno, scrivevo: la scrivania del mio...

- La memoria delle nostre case Questo numero è dedicato alla memoria. Perciò abbiamo pensato potesse...

- Frammenti di una vita di confine Ecco papà che torna dal lavoro. Alto e snello, ha...

- Lo spargher Leggere il racconto di Nella Macarrone mi ha commosso. Però...

- Ricordo 6 maggio 1976 - 6 maggio 2025: quasi dieci lustri....

- Memoria e Stress Post-Traumatico L'autrice, che ha vissuto personalmente l’esperienza del terremoto del Friuli...

- HA futura memoria Appena fuori Pordenone c’è un luogo dove, sospesa tra acqua...

- Qualcosa, qualcuno. Niente, nessuno Rincorriamo i nostri obbiettivi e andiamo avanti e indietro. Avanti...

- Una rinuncia per me stesso La memoria, astratta ma sempre presente in noi, è il...

- Una ferita Avevo nove, forse dieci anni quando successe per la prima...

- Ulderica Da Pozzo. Echi del tempo Si è da poco conclusa alla Galleria Sagittaria di Pordenone...

- Memoria storica e Weltanschauungen Il compito della filosofia come scienza non è soltanto quello...

- Memorie nell’ultima raccolta di poesie di Luigi Natale. Neve Vento Sassi Quando la poesia diventa memoria, quando attraversa il tempo, e...

- L’universo ci parla del suo passato Il concetto di memoria è, nel linguaggio comune, associato alla...

- La memoria delle piante Le piante rappresentano per noi tutti la sopravvivenza. Gli alberi...

- Le salamandre della memoria In un angolo umido di un bosco, sotto una pietra...

- Gli animali ricordano È maggio, la campagna risuona di nuovi canti e sonorità, ...

- La scrittura patrimonio della memoria La memoria è un grande patrimonio che risiede in ogni...

- Blognotes 19 Mag/Giu. Il tema del numero 19 di Blognotes 2025 è...