È, inaspettatamente, Pier Paolo Pasolini il fil rouge che, nel corso del tempo, ha dato la possibilità di relazionare una piccola cittadina come Pordenone con diverse altre realtà sparse nel mondo. Di entrare, in qualche modo, in dialogo costruttivo con loro, con i suoi abitanti, in preziose e impagabili occasioni di confronto e di crescita. La prima è stata Berlino, oltre quarant’anni or sono, quando la città era ancora fortificata da un muro diventato un simbolo per intere generazioni. I giovani berlinesi (tutti rigorosamente di sinistra e vestiti di nero) potevano arrivare a trent’anni senza sentire il bisogno della patente e dell’auto da utilizzare in pochi chilometri quadrati.

Ed è in quest’isola/vetrina che si svolgeva a febbraio di ogni anno la Berlinale, il terzo grande festival del cinema mondiale che dieci anni prima aveva premiato con l’Orso d’oro I racconti di Canterbury di Pasolini. Nel 1982 ci arrivai con sotto il braccio la copia dell’intenso e bellissimo Sopralluoghi in Palestina di Pier Paolo Pasolini che la sezione del Forum – diretta allora da Ulrich Gregor e posizionata al lato sinistro del festival – intendeva presentare al Delphi Palast, situato al numero 9 di Fasanenstrasse, storico cinema d’essai difronte all’Hotel Savoy, famoso per essere l’hotel delle spie (sia russe che americane). Berlino allora era una città giovane, aperta, curiosa tanto che una lettura di testi pasoliniani di Giuseppe Zigaina vide la libreria, dove si svolgeva, strapiena di attento pubblico tedesco. I berlinesi dimostravano un’attenzione particolare alla cultura e alla lingua italiana e friulana. Si percepiva nettamente come in una città, ampiamente finanziata e sostenuta dallo Stato, i giovani, senza l’assillo economico, potevano rivolgere le loro potenzialità verso la cultura, la crescita, la disponibilità al confronto. Ogni iniziativa era sostenuta finanziariamente: dal piccolo cineclub alla galleria d’arte, al pub/caffè. Un’isola felice, accogliente, con la quale non era difficile entrare in dialogo, stabilire contatti e scambi che portarono, nel corso del tempo, a collaborazioni impensate e impreviste come il filone del cinema muto accompagnato dall’orchestra. Fu, infatti, proprio a Berlino, dopo una trionfale proiezione di Nosferatu di F.W. Murnau accompagnato dall’orchestra diretta da Berndt Heller, che nel 1984 al Teatro Verdi di Pordenone Le giornate del cinema muto invitarono il maestro Heller a riproporre il film muto con l’orchestra davanti ad oltre 1.300 persone. Un memorabile successo che diede avvio alla consolidata tradizione pordenonese del film musicato dal vivo. Con la caduta del muro sono, purtroppo, cadute anche alcune di queste peculiarità, trasformando lentamente Berlino nell’attuale capitale della Germania riunificata. Nella filmografia pasoliniana i Sopralluoghi in Palestina hanno rappresentano l’avvio di quella poetica ricerca delle autentiche radici dell’umanità, anteriore al progresso e al capitalismo, in grado di trasmettere una purezza, una semplicità che lui aveva trovato nelle rurali campagne friulane (cantate nella poesia “Viers Pordenone e il mondo” ossia da Casarsa e Versutta verso Pordenone e il mondo) e poi nelle periferie di Roma per arrivare a quel cosiddetto “terzo mondo” depositario, ancora, di una purezza ancestrale. Pasolini agli inizi degli Anni Settanta lanciò un accorato appello all’UNESCO, nel suo documentario Le mura di Sana’a, dove riaffermava che “Lo Yemen, architettonicamente, è il

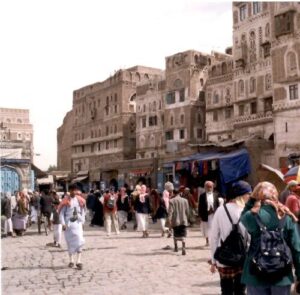

paese più bello del mondo. Sana’a, la capitale, una Venezia selvaggia sulla polvere senza San Marco e senza la Giudecca, una città-forma, la cui bellezza non risiede nei deperibili monumenti, ma nell’incompatibile disegno...” (Pasolini in Corpi e luoghi). Un appello affinché l’UNESCO “aiuti lo Yemen a salvarsi dalla sua distruzione, cominciata con la distruzione delle mura di Sana’a”. Ecco perché, dopo un quarto di secolo da quell’appello, nel 1997 siamo volati a Sana’a con la ferma intenzione di verificare e documentare lo stato di tale salvaguardia. Verifica concretizzatasi nel documentario Enkidu di Mario Catto e Giovanni De Roia, un lavoro che ancora una volta è partito da Pordenone verso il mondo: è stato infatti presentato ai festival di Karlovy Vary, Doha, Vancouver ed altri ancora. Sana’a una città dalla bellezza mozzafiato con i suoi stupendi palazzi, dove la vita seguiva il ritmo della natura, iniziava col sorgere del sole e terminava col tramonto. Poco o quasi nulla era cambiato da quando Pasolini aveva girato il suo documentario. La costruzione delle nuove case si erano fermate al piano terra dopo che migliaia di emigrati yemeniti erano stati espulsi dall’Arabia Saudita per questioni politiche. L’economia era basata su piccoli commerci, la vita aveva una scansione semplice, preindustriale, quasi arcaica, “In nome degli uomini semplici che la povertà ha mantenuto puri” come scrisse Pasolini. Ci dissero educatamente che non avevano nulla contro di noi, ma non amavano molto il turismo che portava ad un generale rialzo dei prezzi che poi si riversava sulla popolazione yemenita, che non aveva certo le stesse disponibilità finanziarie del turista. L’accoglienza era, in ogni caso, sempre un sacro dovere per tutti, come per tutto l’Islam. Ci invitarono anche alla festa che ogni giovedì (il sabato islamico) si svolgeva al wadi Dirhur dove si incontravano vari cortei che accompagnavano ognuno un futuro sposo. Come d’uso da quelle parti, erano quasi tutti armati di kalashnikov e sparavano in aria in segno di festa. Il problema erano i proiettili che una volta terminata la loro corsa ricadevano a terra colpendo come piccole pietre. Il loro isolamento dal resto del mondo aveva avuto la forza di mantenerli indenni, lontani dalla corruzione perpetrata dal potere della civiltà dei consumi, che invece distruggeva le diversità “togliendo realtà ai vari modi di essere uomini” come scrisse acutamente sempre Pasolini che, con il suo cinema, ha ridotto la distanza tra il mondo antico e quello moderno. Un messaggio universale il suo, che ha attraversato il mondo in un intreccio formidabile di relazioni.

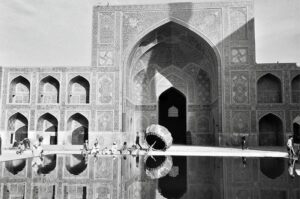

Quando l’Iran, agli inizi degli anni 2000, aprì la possibilità a visite individuali, il pensiero corse subito a Il fiore delle mille e una notte di Pasolini, Gran Premio al Festival di Cannes 1974, conclusione della sua magnifica “trilogia della vita” oltre che fascinazione assoluta per i racconti arabi pieni di erotismo e quindi di poesia. Film con grandiose scene e con magnifici costumi, sullo sfondo della Moschea del Venerdì di Isfahan uno dei massimi capolavori dell’architettura religiosa islamica, nota anche come Masjid-e-Jāmeh o Moschea Jameh. Dopo quasi trent’anni, sull’ampio cortile, rimasto intatto e fermo della Moschea del Venerdì l’emozione è fortissima, potrebbe anche spuntare, da un momento all’altro, il corteo di figuranti vestito da quel genio di Danilo Donati. Ma questa è solo una delle perle che compongono Isfahan, il cui cuore è caratterizzato dalla splendida piazza Naqsh-e jahàn, grande il quadruplo della piazza San Marco a Venezia. Ma la cosa che rapisce maggiormente sono le persone, tutte di una estrema cortesia, gentilezza e discrezione. Capiscono subito quando uno è perplesso davanti a cartelli scritti in farsi e si avvicinano cautamente per aiutarti. I turisti sono rarissimi (all’epoca circa cinquemila in un anno in tutto l’Iran) e dei ragazzi si fermano chiedendo di poter fare una foto con noi; il loro insegnante ci racconta che la popolazione, in generale, sopporta malamente i governanti attuali e con molto tatto afferma che anche gli italiani hanno, a suo tempo, aiutato Saddam ad attaccare l’Iran in un momento in cui l’opposizione poteva avere delle chance contro gli ayatollah. Nella giornata in ricordo dei caduti nella guerra Iran/Iraq, al cimitero un gruppo di vedove stanno ricevendo un pasto da un camion militare e due di loro si avvicinano offrendoci un piatto di riso e carne. Un tassista per sdebitarsi del fatto di non aver completato il tour previsto ci invita a cena a casa sua. Il calore e l’affetto che dimostrano è a volte perfino imbarazzante, per noi abituati a ben altro stile. Si comprende che siamo difronte ad una popolazione con una tradizione culturale profonda: lo dimostra l’affluenza incredibilmente alta di giovani coppie in visita al mausoleo di Hafez, grande poeta persiano. La sua tomba è luogo di pellegrinaggio e riflessione dal sapore quasi mistico, circondato da alberi che profumano di fiori d’arancio. Ci si stende sui tappeti fumando il narghilè alla mela in un clima di pacificazione con il corpo e lo spirito. Il calore e la forza di questa gente rapisce e rimane nel cuore, come rimane dentro l’altra irripetibile tappa pasoliniana ad Aleppo in Siria. Tappa dovuta alla segnalazione di Beatrice Banfi, storica segretaria di edizione di Pasolini, dell’uscita de I baroni di Aleppo di Flavia Amabile e Marco Tosatti. Libro in cui si racconta la storia dei Mazloumian, armeni, giunti in Siria dopo una drammatica fuga dalle persecuzioni ottomane agli inizi del ‘900. Aprono il Baron Hotel ad Aleppo e attraverso le loro vicende conosciamo le storie più intense di questa regione del mondo. Cento anni di avvenimenti e personaggi: da Lawrence d’Arabia ad Agatha Christie (qui scrisse Assassinio sull’Orient Express), da Winston Churchill a Freya Stark, da re Feysal I al generale Charles de Gaulle, che si avvicendavano in quello che fu l’albergo più elegante del Medio Oriente. Quaranta mitiche camere che racchiudevano la storia. Ma il turismo di massa negli anni ha disegnato nuovi scenari e il Baron ha vissuto il suo ultimo momento di gloria ospitando nel 1969 la troupe di Pasolini mentre girava in quelle zone Medea con Maria Callas. Colpito da una lunghissima causa con lo Stato siriano sulla legittimità della proprietà, penalizzato dai flussi turistici cambiati il Baron al nostro arrivo era ancora gestito da Gregory Mazloumian, unico e ultimo discendente della famiglia armena, che tentava ostinatamente di mantenerlo in piedi assieme alla moglie inglese Rubina. Occasione imperdibile, quindi, prima che sia troppo tardi, di poter soggiornare in questo mitico albergo carico di storia e dai molti visibili acciacchi, compreso il lavoro instancabile del tarlo del tempo. Tuttavia un odore di pulito accoglieva il visitatore nella hall dal pavimento bianco e nero.

Il bar con l’arredo dell’epoca, aveva i divani in simil pelle sfondati in alcuni punti. Sembrava di percepire ancora la sensazione dell’odore di whisky e sigarette lasciato da Hemingway. C’era anche una teca impolverata con gli oggetti dimenticati dai clienti nel corso del tempo. In fondo a quello che era stato il salone delle feste, ora trasformato in sobria sala per le prime colazioni, sedevano solitari Gregory e Rubina che aspettavano sempre nuovi viaggiatori stranieri. L’atmosfera di questo magico luogo costruito nel 1911 in occasione dell’inaugurazione della linea ferroviaria Londra-Bagdad, pullulava dei fantasmi passati: politici, avventurieri, scrittori e capi di stato. Rimaneva ora solo un signore che si aggirava nella hall con in mano le chiavi di un’auto nera, enorme, stile anni cinquanta, pronto a spiegare e raccontare Aleppo, una delle città più antiche del mondo ancora abitate, centro strategico e culturale per millenni, già nota agli Assiri, ai Babilonesi e agli Egizi. La “straziante, meravigliosa bellezza” di Aleppo, suggestiva tappa di un percorso “In nome della grazia dei secoli oscuri. In nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato” come scriveva Pasolini non esiste più, cancellata da una folle e insensata guerra.

Indice

- Editoriale Città e Relazioni: un mosaico di sguardi. In un periodo...

- La moda: un legame tra persone e ambiente Quanto lo stile di una città influenza la moda e...

- La musica transfrontaliera: Gorizia e Nova Gorica “Diversamente giovani”. La battuta, scontata tra quelli che sono diventati...

- Relazioni che trasformano Vogliamo costruire una società inclusiva, con uguali opportunità per tutti...

- Relazioni e geopolitica Quando si parla di relazioni si intende in genere tra...

- Una scultura per Padova L'installazione ha inaugurato un peculiare spazio espositivo voluto da Roberta...

- Quanti sentieri s’incontrano in città Quando, nei primi anni ottanta, assolsi i miei obblighi di...

- L’essenza della relazione Per gli esseri umani i luoghi sono definibili se hanno...

- Arrivare a Itaca Non sappiamo più aspettare. La velocità a cui ci abituano...

- Un’anima nell’ombra Le relazioni umane sono difficili, sono l’intreccio delle nostre personalità...

- La biblioteca scolastica Al giorno d’oggi tendiamo a trascorrere la maggior parte del...

- Vite scolpite, voci di città: relazione tra arte pubblica e paesaggio urbano Un assunto innovativo per l’epoca è quanto postula Gordon Cullen...

- Raccontami di te. Volti e voci che ricuciono la comunità Cosa resta di una mostra dopo la chiusura delle sue...

- La scrittura: città e librerie Il tema di questo numero induce a una riflessione in...

- Blognotes 20 Set/Ott 2025. Il tema del numero 20 di Blognotes è...